清明:在春光中追寻根脉与远方

《岁时百问》记载:“万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明。”

清明,不仅是气候澄澈和暖的节气,更是一个饱含着追思之情、用来缅怀故人的节日。在这一时节,既有“梨花风起正清明,游子寻春半出城”描绘的春日盛景,也会让人不由自主地涌起“素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家”所蕴含的那种对先人的哀伤与思念。

四月的江城,阳光明媚、草木发华,百花千卉芬芳,万物去故而从新,呈现出清净明洁的状态。自然之美固然令人陶醉,而与之相伴的人文情感与文化内涵,更值得我们去细细品味与挖掘。

光谷康桥的学子肩负着向世界传播中华文化的使命,是即将远行的使者。当我们在清明时节为先人献上一炷香、一束花时,或许更应当深入探寻清明的内涵,追溯这个古老节日背后的深厚文化,去寻找心灵的归处。

尽享天地清明

清明时节,杂花生树,草长莺飞,正是万物滋长的好时节。

900多年前的北宋首都汴京,张择端画下了《清明上河图》。它不同于大多数写清明的诗,它画出了清明的生机、喧嚣、火热与欢畅。

“夜市喧至三更尽,才五更又复开张,如耍闹去处,通晓不绝。”不设宵禁的北宋,自是能让人玩得尽兴,鳞次栉比的酒家与坊市,戏曲、杂技、蹴鞠、相声表演应有尽有。

一些文人士子会选择在清明时节外出踏青,约上三五好友泛舟游于汴河之上。如果不愿乘舟,亦可在桥上凭栏观鱼,亦是明媚春色。

而在唐朝温庭筠的辞藻华丽、秾艳精致笔下,清明则更显多彩。

清娥画扇中,春树郁金红。

出犯繁花露,归穿弱柳风。

马骄偏避幰,鸡骇乍开笼。

柘弹何人发,黄鹂隔故宫。

同样写清明,丰子恺是孩童视角。他笔下的清明,一扫悲哀的情绪,处处充满着美好和乐趣。于是,我们看到了有一群“借墓游春”,将清明扫墓视作一件无上乐事的儿童,令人不禁莞尔。

“到了坟上,大家息足……于是陈设祭品,依次跪拜。拜过之后,自由玩耍。有的吃甜麦塌饼,有的吃粽子,有的拔蚕豆梗来作笛子。蚕豆梗是方形的,在上面摘几个洞,作为笛孔。然后再摘一段豌豆梗来,装在这笛的一端,笛便做成。指按笛孔,口吹豌豆梗,发音竟也悠扬可听。”

缅怀故土深情

如此至美至好的时节,为什么祖先要把清明作为祭祖扫墓的节日,而使其带有悲思悲情呢?

华夏文明祭祀祖先的历史由来已久,但直至唐朝方形成礼法规定。《开元礼》规定:寒食通清明,每逢寒食,放假三日。唐玄宗下诏:“士庶之家,宜许上墓,编入五礼,永为常式。”自此,清明祭祀就成了法定的假期和纪念活动。

也许,清明的美景,是让它成为祭祀之日的重要原因。世间的最美,自然要与我们的至爱分享。在清明时节,为故去的亲人添一抔新土,祭一枚新枝,让亲人知道,即使阴阳相隔,最美好的东西也永远与其同在。

不知不觉中,清明祭祀已经成为了国人的一种文化基因。在为先人点燃香火的同时,一种家国情怀和使命感也在一代又一代地传承。

肃立茔冢之时,你可能觉悟:你来自父母,父母来自祖父母……祖祖辈辈有根有源。而这,就是表现在你的姓氏、内在于你的基因、融入你血脉中的家族传承,是“你从哪里来”的来处。

“根”牵连着无数游子的心,无论他们身处世界的何处,在这个节日都希望能回家看看,吸一口故土的新鲜空气,在已故亲人的墓前呢喃几句。

一如写下《乡愁》的著名作家余光中,曾在诗中怀念自己的故土:

“当我死时,葬我,在长江与黄河之间,枕我的头颅,白发盖着黑土……从前,一个中国青年曾在冰冻的密西根向西瞭望……用十七年未餍中国的眼睛,饕餮地图,从西湖到太湖,到多鹧鸪的重庆,代替回乡。”

花飨逝者,春暖斯人

古人说:“慎终追远,民德归厚矣。”

唯有慎重看待生命消逝,心存敬畏地纪念缅怀故人,才能懂得生命的珍贵,更加珍惜此刻所拥有的一切。

花飨逝者,春暖斯人。愿光谷康桥学子于逝者寄望中坚定步履,在先人星辉下拓路逐光。春和景明共此时,故土风骨永铭心。

更多精彩...

周二、周五中午13:00、每周四晚上19:00

锁定光谷康桥视频号直播间

学校招生办、各学部老师

将陪伴家长全面解析初升高择校难题

为孩子选择最适合的升学之路!

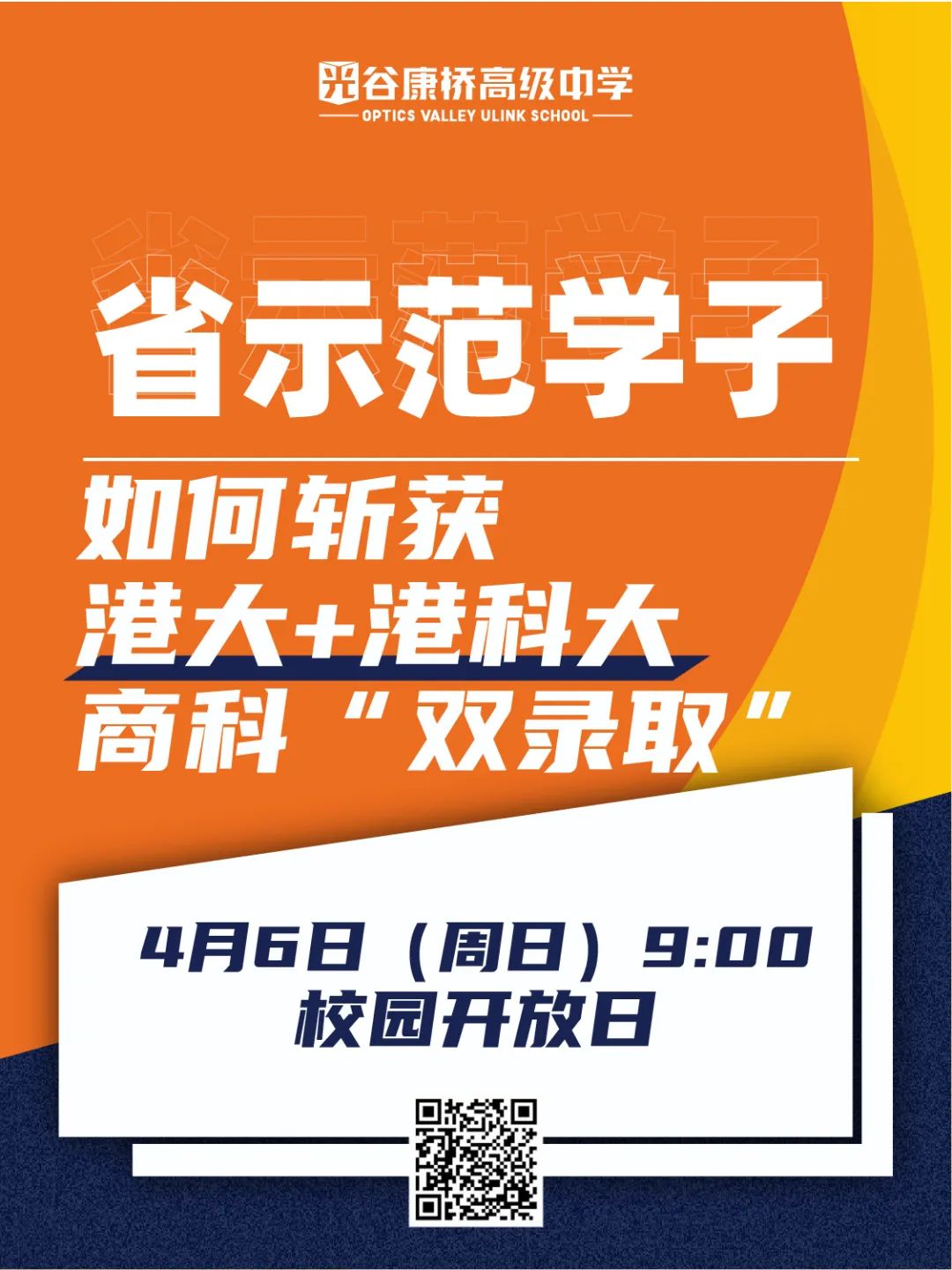

4月6日(周日)9:00

光谷康桥校园开放日

点击图片扫码报名

光谷康桥高级中学2025学年报名通道已开启,欢迎有意向报考的同学点击文末阅读原文进行报名。

咨询电话

(027)8136 0499

(027)8793 8308

(027)6349 6755